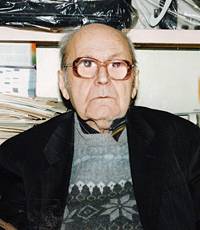

Начало истории клонирования датировано сороковыми годами прошлого века. Тогда заслуженный российский эмбриолог Георгий Викторович Лопашов, который в настоящее время является Заслуженным Соросовским профессором, разработал метод трансплантации (пересадки) ядер в яйцеклетку лягушки. Результаты собственных экспериментов он изложил в статье, которую отправил в «Журнал общей биологии». Однако, состоявшаяся в августе 1948 года сессия ВАСХНИЛ, утвердившая в биологии превосходство малограмотного агронома Т.Д. Лысенко, разрушила все надежды Лопашова. Результаты его работы были преданы забвению.

Начало истории клонирования датировано сороковыми годами прошлого века. Тогда заслуженный российский эмбриолог Георгий Викторович Лопашов, который в настоящее время является Заслуженным Соросовским профессором, разработал метод трансплантации (пересадки) ядер в яйцеклетку лягушки. Результаты собственных экспериментов он изложил в статье, которую отправил в «Журнал общей биологии». Однако, состоявшаяся в августе 1948 года сессия ВАСХНИЛ, утвердившая в биологии превосходство малограмотного агронома Т.Д. Лысенко, разрушила все надежды Лопашова. Результаты его работы были преданы забвению.  Сходные опыты были проделаны в пятидесятые годы американскими эмбриологами Кингом и Бриггсом и, как это часто происходило в истории российской науки, приоритет в этой области достался им.

Сходные опыты были проделаны в пятидесятые годы американскими эмбриологами Кингом и Бриггсом и, как это часто происходило в истории российской науки, приоритет в этой области достался им.Британец Джон Гердон впоследствии усовершенствовал эту методику и начал удалять ядро из яйцеклетки лягушки, а потом трансплантировать в неё ядра из специализированных клеток. Он пересаживал ядра эпителия кишечника.

Гердону удалось добиться развития клеток, содержащих чужие ядра. Они у него достигали достаточно поздних стадий развития. Один - два процента особей доходили до стадии метаморфоза, превращаясь во взрослых особей, а точнее - в лягушек. После его опытов в учёной среде заговорили о клонировании млекопитающих и человека. И это понятно: если клонированием можно получать лягушку, то почему бы не попробовать провести эти эксперименты на других живых организмах.